2月ももう下旬です。みなさんの学校でも次年度のチャレンジについて色々と意見交流されている時期だと思います。

交流の結果、変えたいと思うことが出てくるのはとてもいいことだと思います。「これまで通り」からの脱却は、教師の主体的で対話的で深い学びの第一歩です。

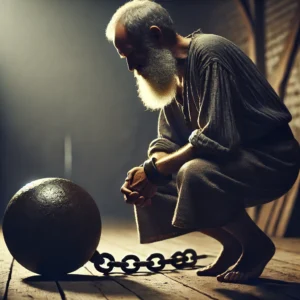

でも「次年度からやってみよう!」で落ち着いていませんか?もしそうなら、「これまで通り」の呪縛からまだ抜け出せていないのかもしれません。

こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。そんな「教頭先生」の頭の中を公開します!

- 急な変化に対応できる大人に

この5年ほどで、コロナ禍、学習指導要領改訂、生徒指導提要改訂。加えて、急速なICT化、部活動の地域移行、働き方改革。矢継ぎ早に新しいことが出てきました。

もちろん、それぞれ必要なことだと思うので、喜んで対応・改善・改革を進めていきたいと思っています。ただ率直なところ、あまりにも短期間に膨大な量の変化なので、現場では対応に苦慮しているのが現状だと思います。

思わず愚痴が出てしまいましたが、そんな中でもそれぞれの現場では、課題解決のために試行錯誤し、より良い環境構築にチャレンジを続けていることと思います。

今年度末、1年間の総括を行い、前年度踏襲からの脱却を図るチャレンジも出てきているのではないでしょうか?

課題発見→解決のチャレンジが出てきたのなら、次は「いつ始めるか?」を考えないといけません。

一昔前なら、「これまでの方針を急に変えるのは、生徒が戸惑うのでやめた方がいい。切りのいい次年度からスタートするのはどうか?」と言った意見が大半だったと思います。校則改訂などでよく起こりました。

でも、これは3つの理由で今の時代に合っていないと思います。

1.生徒も教師も、急な変化に戸惑う経験も必要。

2.4月スタートこそ、生徒も教師も混乱。

3.スモールスタートで微調整。

1.生徒も教師も、急な変化に戸惑う経験も必要。

時代の変化は年度単位で起こるわけではありません。今はVUCAの時代。変化は加速度的に増していくと言われています。

これからの大人には、急に起こった変化に対応する能力も求められます。これからの大人と言うのは、生徒はもちろん今の教師も含まれます。

もちろん明らかな弊害が予想できる場合は慎重さが求められます。保護者の了解を得る必要があるものもあります。会計関係なんかがその典型です。

しかしそれ以外は、次年度まで待つ方がいいと思う理由は何でしょうか?理由を明確にすれば、慎重に進めた方がいいのか、課題を解決すればスタートできるのかが分かります。

お勧めは「改善するならできるだけ早く」です。年度途中であれ、とりあえず一度やってみるのはどうでしょうか?

2.4月スタートこそ、生徒も教師も混乱。

もし次年度チャレンジしたい試みがたった一つだけなら、4月スタートにしても混乱は無いと思います。

ところが、生徒指導方針の変更やルールメイキングの取組、評価方法の改善、さらに校務分掌の再編なんかが加わると、4月に同時スタートは混乱必須です。ただでさえ忙しい4月の1週目がさらに忙しくなります。

改善の段取りが整ったものから、順次スタートさせていけば、新しい方針に慣れる時間も確保できます。次の年度が始まる頃には、新しい取組は軌道に乗っているかもしれません。

3.スモールスタートで微調整。

学校現場は失敗に非常に敏感です。先生方が真面目と言うのもありますが、何より保護者をはじめとする社会が、「失敗しないこと」を学校現場に求めているとビシバシ感じるからです。

そのせいか、学校では何か新しいことを始めようとすると、完璧と思われるまで提案を煮詰めがちです。

車メーカーなら安全性は最優先事項です。それを達成するために、長い時間を掛けて製品を開発します。国の安全基準を厳守し、新しいテクノロジーも開発し、何重にもテストを重ねてから、製品を世に送り出します。

でも最近はソフトウェア会社のように、いったん作ってみたものを使ってみて、再調整しながらより現状に合った製品に改良し続ける方法もあります。リーンスタートアップと言うそうです。

完成品を送り出す方法と使用しながら改善を続ける方法を両端と考えると、学校現場での改善はどんなバランスが適しているのでしょうか。

最適なバランスは学校によって違うと思います。どんなにじっくり時間を掛けて検討して完成させたシステムでも、完璧に現状にフィットすることはありません。何かしらの見落としや検討不足が見つかります。

その時に、「一度決めたものだから1年間はやってみる。」なんて考えが出てくるとしたら、もしかしたらそれは変化へのアレルギー反応かもしれません。

「1年間はやってみる」は教師が主役の目線です。中学校なんて生徒にとってみれば、たったの3年しかありません。本当に年度途中の変更が不可能なのかどうか、それを検討することが「これまで通り」の呪縛から抜け出すための次の一歩になります。

コメント