みなさんの職場では今年何回研修を行いましたか? 参加した研修で学んだことは、今役に立っていますか?

教育委員会が用意する研修や学校独自の研修、自主参加の研修などがありますが、教育委員会や学校が主催する研修って、なんか堅苦しくないですか?

さらに理想と現実に悩んでしまう研修も…。

- より具体的で実践的な研修とは?

コロナ禍以降、これまでの教育観や仕事観に無い新しいことが次々と導入されてきました。それと比例して、研修も増えている学校が多いのではないでしょうか?

「研修」と聞いてみなさんはどう感じますか?私は研修で多くのことを学べたと感じているので、学校でも自主研修を定期的にするべきだと考えています。

自主的な勉強会に比べ、「研修=時間を取られるもの」といった感覚の方もいます。確かにそういった研修が多いのも事実です。

とは言っても、令和の学校教育への転換や校務DX推進など何をどうすればいいのか分からない場合は、まずは勉強しないと始まりません。しかも授業や校務に必須の内容なら、勤務時間内に全員参加の研修にしたいところです。

ただ今ある多くの研修には課題があります。

これを解決しないと「研修=人材育成・自己投資」ではなく、「研修=時間を取られるもの」とマイナスに考える人がいる現状を変えることはできません。

学校現場で先生方は、一斉講義型で一方通行の授業から脱却しようと試行錯誤していますが、それと全く同じ課題を「研修」も抱えています。

ワークショップがある研修もありますが、今ある研修の多くは、講義形式で知識詰込み型です。コロナ禍以降急増したWeb研修はほぼそうです。

これはラーニング・ピラミッドで言うところの最下層のやり方です。

そこで今回、「即実践につながる研修」を目標に新しいやり方で研修をやってみました。

工夫したのは、

1.主体的参加

2.主体的交流

3.実践につながる内容

この3つです。

1.主体的参加

少し間をあけて研修を複数回行うことで、課題をじっくり考える時間を確保し、同時に研修内容の理解を促進するのが目的です。

10月の職員会議で、冬休み初日に研修を行うことを予告しました。その研修に向けて先生方に準備をしてもらいました。

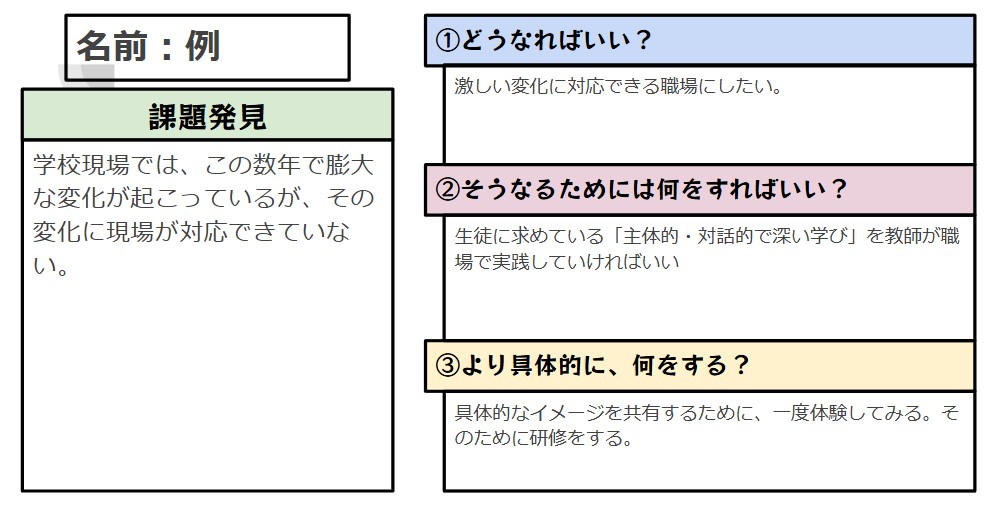

東大阪市立布施中学校の公開研で、Googleスライドを使った情報共有方法を見させていただきました。早速今回の研修に使わせてもらって、図のようなGoogleスライドを共有し、個々にシートを1枚作ってもらいました。

11月の職員会議までに「課題発見→①どうなればいい?」を考えてもらいました。次に12月の研修までには「②そうなるためには何をすればいい?→③より具体的に何をする?」を考えて入力してもらいました。

2.主体的交流

双方向のコミュニケーションを少人数のグループで行うことで、全員が発言・全員での傾聴を実施します。

1つのGoogleスライドにみんなが入力するので、誰がどんなことを考えているのかが共有できます。

12月の研修では、まず班の中で自分が作ったシートを共有することからスタートしました。

班は3~4名の少人数にすると交流が活性化されます。自分が考えたことなので、主体的に発表できますし、聞く方も日常会話には出てこない深掘りした内容なので、興味を持って聞くことができます。

3.実践につながる内容

研修で具体的な行動を共有して、明日から使える実践的な内容にします。

研修は10月の前振りから研修の前半までは、「課題発見」「課題解決」「協働」「心理的安全性向上」をポイントに行いました。

一方研修後半では、前半の流れを踏まえた後、「どうやって改善案を会議に提案するか」、「どうやって会議で協議して決定するのか」をロールプレイ形式でやってもらいました。

「研修」では概念的なことを中心に講義されることがあります。「なぜ個別最適な学びが必要なのか?」などです。そこから学んだことを現実に落とし込む方法を各自が考えることになります。

もちろん、自分の業務の中でそれをどのように実現していくのか、これを課題と捉えて各自が研鑽していくのが理想です。でもこれを実現していくには組織や個々の能力に大きく依存することになります。

学校現場で足りないのは、自分たちで主体的に人を育てていくという発想です。もちろん生徒に対してはいつも意識されていると思います。でも大人(教師)の育成も生徒と同じくらい大切です。

生徒には授業があるように、教師にも学ぶ場が必要です。

管理職やリーダー層の先生方が、研修の方法をより具体的に、現場に即した内容にしていく必要があります。

「研修=人材育成・自己研鑽の場」と捉える方が増えれば、持続可能な職員室につながると考えています。

今回の「実践につながる(?)研修」実施の結果、職場がどう変わるのか?未知数な部分も大きいのですが、またお伝えしたいと思います。

コメント