校長先生をはじめとする、知識・経験・専門性・関係性のある方にアドバイスを事前に聞いて、それらを自分の提案に反映させておくことで、職員会議の時間を短くすることができます。

でも、それだけだともったいない。部分的な改善を全体的な改善に広げることで、人材育成も進めていくことができます。

どうも、こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。そんな「教頭先生」の頭の中を公開します!

- 権限の分散が人の成長につながる。

学校現場はトップダウンの組織と思われています。

機能的に情報共有や意思決定が行われていると期待されていますが、実際のところはどうでしょうか?みなさんの職場ではどうですか?

「優秀」な管理職が陣頭指揮を執って、あらゆることで采配を振ったとします。そして仮にそれらが全て上手く機能したとすれば、すばらしい学校と言えるでしょうか?

私が勤務する市では、管理職の在任期間は大体3年。長くても5年です。

「優秀」な管理職が在任している3年間は「安泰の3年間」になります。しかし3年たてばその「優秀」な管理職はいなくなります。

奇跡的に次の管理職も同じような能力を持つ人なら、その安泰な期間は継続されます。

でもその先は?まして、前任の管理職と真逆の考えを持つ管理職が着任すれば、現場は混乱でスタートします。

上に書いた「安泰な3年間」は同時に「教師が成長できない3年間」です。

協同学習を目指して班活動をしたのはいいけど、その意味をよく分かっていなくて、「優秀」な生徒が答えを周りに教え続ける構造と同じです。

子どもたちの3年間の成長を、信念と見通しをもって計画的に実施できるようになるには、少なくとも3年は必要です。

そしてそれには先生方の成長も必要不可欠です。

しかし学校は先生方の育成にはほとんど無関心です。教育委員会主催の研修はありますが、単発的なものです。

職場としての学校は人材育成に時間も予算も配分しません。文科省や教育委員会から教師の人材育成についての指示があるわけでもありません。

何より、そういった職場環境なので、先生方自身も自分育成の重要性に関心がない方がほとんどです。

全ては意識のある先輩先生からの個人的な指導に頼っているのが現状です。

でもその先輩先生は誰に育成してもらうのでしょうか。非同期コミュニケーションの活用からUnlearn・レジリエンスなど新しく学ぶことはたくさんあります。

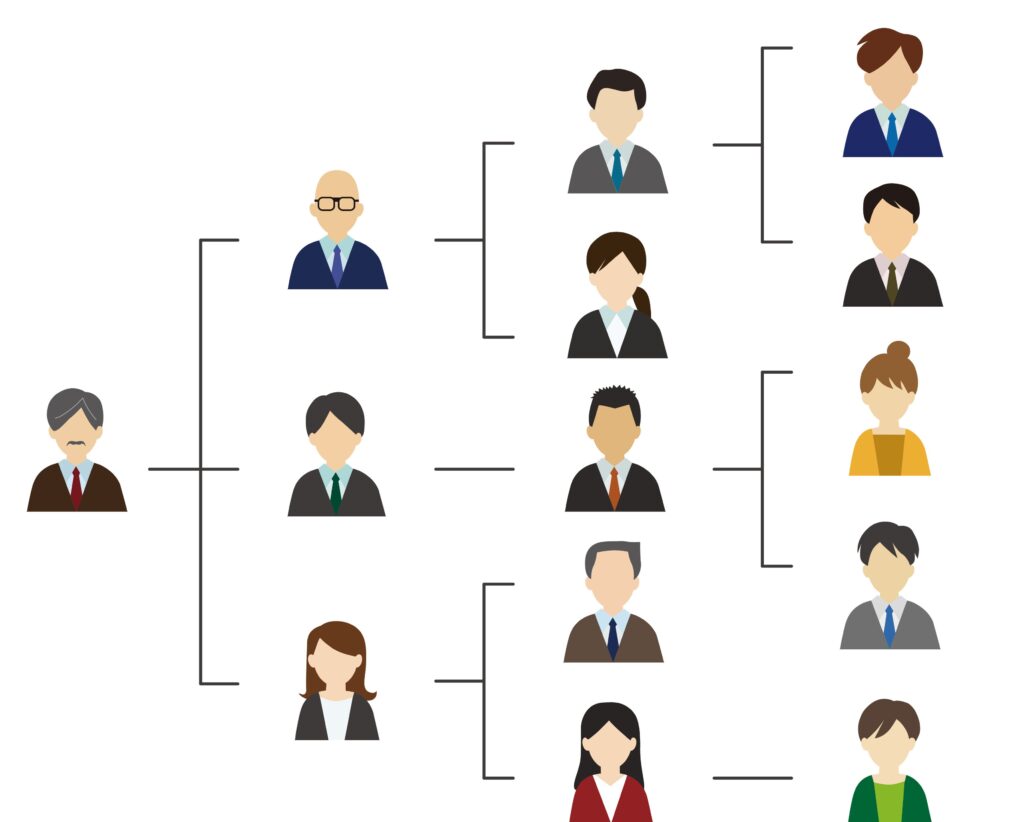

一つの解決方法は、「権限の分散」です。

最終決定は校長にあるので、疑似的な権限分散型の学校運営となります。

全ての先生方に権限を与えることで、責任も持ってもらいます。

「自分がちゃんとこの役割をこなしていかないと、同僚に迷惑がかかる。」といった責任感です。

人材育成をするために新たに時間を確保することは難しいです。なので、今行っている業務内で育成を行う(OJT)の形が適しています。

以上、色々と書いてきましたが、目新しいことを提案しているわけではありません。学年会での案件や、生徒の委員会活動の内容、クラブ活動など、みなさんの職場を少し思い出せば、同じような流れで決定をしていることがたくさんあります。

「校長じゃなかったらだれなの?」に書いた第三のルートはまさに自分たちで考えて決定していると思います。

合わせて、理解のある校長先生なら第二のルートでも自己決定を推進してくれているかもしれません。

ポイントは、その決定を人材育成にも活用する視点を持つことです。

学校全体で「この職場では人材育成を大事にします。」と共通理解を進めていくことが何よりも大事です。

その視点を持っていれば、例えば、「○○の案に対して校長先生のアドバイスをもらいに行く。」とか、「アドバイスを聞きに行くときに、若手の先生と一緒に行く。」など、人材育成につながる行動を自然と行うことができます。

そして人材育成の共通理解が土台にあると、「どんな能力が今必要なのか」や「どうすればそれが身についていくのか」など、次のレベルの課題が見えてきます。

自分も成長できる職場ってステキだと思いませんか?

コメント