みなさんの学校には「テスト1週間前」がありますか?

定期テストの1週間前になると勉強しやすい環境が整えられ、先生は生徒に「テストに向けて頑張って!」といったエールを送るようになります。

もし、それが当たり前の風景になっているのなら、学校全体が大きな落とし穴に陥っているのかも知れません。

こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。BigWaveのアジトはそんな「教頭先生」の頭の中を公開する教頭ブログです。

→無意識に刷り込まれる…

テストの1週間前にテストの範囲が配られます。テスト範囲にはテストに向けた課題なんかも掲載されています。そしてテストに向けて「目標」と「家庭学習の計画」をプリントに書かせたりもします。

そしてその日からテストが終わるまでの1週間はクラブが停止し、家庭学習がしやすい環境が整えられます。小中連携で、中学校区内の小学校でも中学校のテスト1週間と同じ期間に、家庭学習期間を設けているところもあります。

目標を書かせると、「テスト期間はちゃんとテスト勉強する。」といったことを書く生徒がいます。みなさんはこれをどう思いますか?

一見すると具体性は無いものの前向きな目標です。素直に応援してあげたくなります。

でも少し真剣に考えてみると、生徒にかなり負担がかかる、それでいて効果が限定的な取り組みに生徒を追いやっている状況に思えてきます。

中学校で定期的に行うテストなら5教科~9教科を2日~3日で行うのが定番かなと思います。国社数理英の5教科の定期テストの場合、当たり前ですが、5教科でここ1~2か月で習った内容がテストの範囲になります。

これは恐ろしく膨大な量です。その内容をテスト1週間で全て復習することはできません。まして、応用問題にまで活用できる力を獲得するには時間が全く足りません。

加えて提出物があるのなら、自分の勉強に使える時間はさらに短くなります。気持ちに余裕が無くなり、頑張りたいという気持ちが強いほど、時間に追われて焦りが出てきます。中には「テスト勉強=提出物を仕上げる」と思い込んでいる生徒も現れます。

「テスト1週間前に勉強をする」という考えは、生徒だけでなく保護者にも浸透しています。学校が「テスト1週間前」を設定し、「区切り」を設けているから、というだけではありません。

多くの保護者(祖父母も!)も同じ「テスト1週間前に勉強する」環境で育ってきたので、学校を超えて家庭や地域にも浸透した文化に育っている可能性もあります。

テストの直前に知識詰込み型の勉強をすることの不毛さも、生徒に伝えたいです。先生たちが日頃から、「テスト1週間前だけ勉強するのは無理がある」「日ごろから勉強するのが大切。」と、生徒に伝えることも多いと思います。

でも、家庭や地域で、「テスト1週間前なんだから勉強しなさい!」とか「もうすぐテスト?勉強頑張りや!」なんて言われているのなら、「テスト1週間前に勉強するバイアス」は強化され続けます。

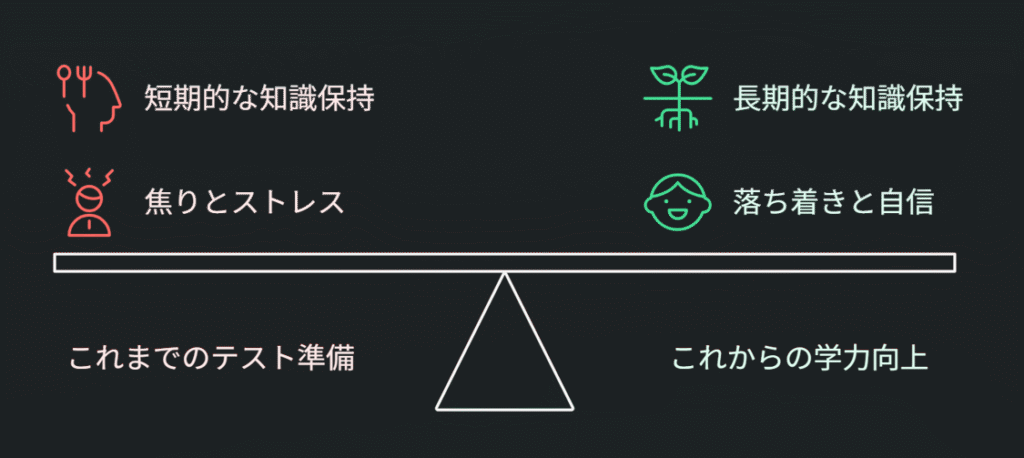

学んだことが本当の自分の力になるには時間がかかります。知識の定着だけを取ってみても、インプットとアウトプットを一定期間繰り返す必要があります。1週間で無理やり詰め込んだ知識は、テストが終わればすぐに忘れてしまいます。

一昔前に大切と考えられていたとしても、今でも大切かどうかは分かりません。もし勤務されている学校で、次のようなことが行われているのなら、一度みんなでじっくり考えてみる必要があるかもしれません。

・テスト1週間前にテスト範囲が出る。

・テスト1週間前はクラブ活動が停止になる。

・テスト1週間前に合わせて、提出物が課される。

・テスト1週間前に勉強計画を立てる。

「テスト1週間前」を設定している以上、そのバイアスからは抜け出せません。教師が「テスト1週間前だけ勉強しても意味がない」と思っているのなら、「テスト1週間前勉強」を補強している取り組み自体を無くしてみるのが一番簡単です。

そもそもテスト範囲は年度初めや少なくとも学期始めに発表した方がいいです。その方が生徒は計画的に勉強できます。

またクラブ活動を1週間前に停止しても生徒は勉強しません。クラブ停止で生まれた時間の多くはゲームやSNSに消えていきます。日頃からクラブがある時でも勉強できるように成長したほうが、今後の人生にも役立ちます。

テストに向けて提出物を課す場合は、テスト1週間前までに分散して提出日を設定すれば日頃からの勉強の習慣作りに役立ちそうです。教師側にもメリットが多いです(69)。

テスト日の2週間前にはテスト範囲を終えて、知識の定着や応用力向上に使う時間を十分確保したいところです。

とは言え、5教科や9教科分のテストをまとめて行うこと自体が、かなり負担が大きいとも言えます。

定期テストが学力の測定ではなく、知識や応用力の定着を目的にしているのなら、定期テストそのものを分散実施すれば、各教科ごとに十分な勉強時間が確保できそうです。

そのために必要になるのは、タイムマネジメント力とより長いスパンでの自分の学びの見通しです。

中学1・2年でその力を育成できれば、3年生になった時、卒業後の進路に向けて主体的に行動できるようになります。まぁ、理想論ですけど。