デジタル化はまだ分かります。でもDX(デジタルトランスフォーメーション)と言われても…。正直そんな感じです。

今のICT環境を活かして、できることを一つずつ積み上げて行く。これが一番着実で分かりやすいです。ちょっと「デジタル化」してみました。

こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。BigWaveのアジトはそんな「教頭先生」の頭の中を公開する教頭ブログです。

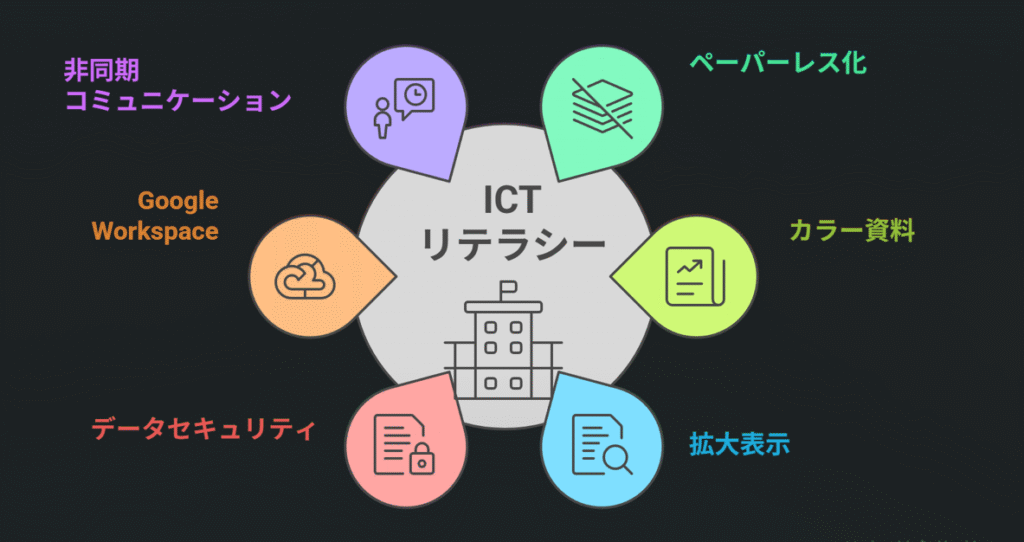

→デジタル化×リテラシー=DX

文科省の発表によると、2024年度の校務支援システムの導入率は91.2%だったそうです。今年度も速報値で94.8%。教育現場のデジタル化はますます進んで行きそうです。

GIGAスクールで教師1人に1台のPCが当たり前になりました。しかも校内どこにいてもインターネットに接続できます。この2点が揃えば、アナログからデジタルへの大きなターニングポイントになります。

まず手軽に始められて効果が大きいデジタル化と言えば、職員会議のペーパーレス化です。導入の心理的ハードルも低く、すぐに効果を実感できます。

すでに多くの学校が実施されていると思います。メリットとしては、何と言っても資料の印刷とセッティング、そして机上への配付をしなくてもいいことがあげられます。また会議が始まる直前まで微修正可能なのも助かります。

かつては資料をセッティングする時、先生方に声掛けをして一列に並びぐるぐる回りながらセッティングしていました。個人的には一体感を感じられる瞬間で好きでしたが、やはり時間がかかります。

ペーパーレス化でこれらの作業が全て無くなるんですから、業務改善の効果絶大です。またカラーで資料が作れたり、必要に応じて拡大表示もできます。そして資料にある個人情報の紛失リスクも無くなるので、まさに一石多鳥です。

当時勤務していた学校でも2017年頃から試行錯誤が始まりました。始めはWordで資料を共有しようとしてデータが開かずに職員会議が停滞したり、誰かが一部を消してしまうなんてこともありました。

これは教職員のリテラシーの問題で、徐々に改善していきました。

当初は職員会議用のフォルダを作って、資料を全てそこに保存してもらう方法を取っていましたが、今はGoogle Workspaceがあるので、随時リンクで貼り付けてもらっています。

今は人事異動や退職まで視野に入れた、効果的なデータの管理方法や共有などに取り組んでいます。

最近運用を開始して効果も大きいと感じているデジタル化は、Chatを使った非同期コミュニケーションによる情報共有です。(非同期コミュニケーションのメリットについては33)これはDXと言っても良いのではと思っています。

教頭は校外と校内をつなぐハブ的存在です。市教委からの調査依頼や電話の不在対応などで、先生方に伝えたいことが次から次に出てきます。

伝えたい内容を先生方が職員室に帰ってくるまで持ち続けていると、次々に入ってくる情報でキャパオーバーになってしまいます。最悪伝えるのを忘れてしまいます。

それを避けるために、これまではメモ用紙に「声をかけてください。○○について。教頭」のようにメッセージを書き、その先生の机上に貼っていました。先生方はそのメモを見て、自分の都合がいい時に、私に声をかけてくれていました。

しかしこれだと、先生方は職員室に降りてきてからそのメモを目にすることになります。ドタバタして職員室に帰ってきたのが17:00なんて日もあります。それから対応しなければいけないのは、精神的にも負担が大きいです。

その負担軽減のために、この非同期コミュニケーションをChatで行うのが効果絶大です。Chatで連絡事項を流すことで、先生方は職員室に戻ってこなくても、都合がいい時に情報を確認してもらうことができます。先生方にとってもメリットが大きいです。

各自治体が配備しているMicrosoftやGoogleなどにはChat機能があります。これを使えば個人への連絡はもちろん、全体への発信や内容の記録も気になった時にすぐ行うことができます。

ただ課題もあります。机上のメモは机に戻れば自然に目に入りますが、Chat機能を使った情報共有はそうは行きません。「Chatを見に行く」という動作が必要になります。これがこれから必要なリテラシーになります。

常にChatを確認する習慣を身に付けられれば、連絡事項の共有だけでなく生徒指導の対応にもChatが活用でき、さらにデジタル化(DX?)を進めることができます。

郵送とFAXでやり取りしていた時代からメールに移行した時は、メールを定期的にチェックするというリテラシーを身に付ける必要がありました。どんなに便利なものでも、それを活用できる能力(リテラシー)が無ければ、宝の持ち腐れです。

今後、さらに多くの新しいリテラシーが必要になってきます。その必要性に気付いた後、職場で活用するには、職場全体のリテラシー向上という課題をクリアしていく必要があります。これが一番大変です。