「78.やってみた「目標設定」」で、目標を形骸化させないために自己決定感を持ってもらうと書きました。

とは言え、学級経営でのクラス目標と同じように、決めたからと言ってメンバー全員が自己決定感を持って取り組めるようになるわけではありません。

目標を決めてそれで安心していると、結局目標は形骸化していきます。

こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。そんな「教頭先生」の頭の中を公開します!

→全体の目標と自分の目標を紐づける

本校では年度末にリーダー層の先生方と一緒に「めざす子ども像と大人像」を決めました。それに新しく着任された校長先生の学校経営方針が合わさり、今年度の学校教育“重点”目標が決まりました。

かつて本校にいた先生方が考えた目標を、何も考えずにただ踏襲するのではなく、今学校にいる先生方に改めて考えてもらった目標がベースになっているので、自己決定感はかなりあると思います。

これをベースに新年度の会議で、リーダー層の先生方が目標設定を意識した発言や行動をしてくれれば、新年度のスタートとしては最高です。

次の課題は、教職員全員に主体的に学校教育”重点”目標に向かってチャレンジしてもらうことです。

ただ、リーダー層の先生方と違って多くの先生方は、”重点”目標の決定には関わっていません。「一部の先生たちが決めた目標」といった捉えの方もいると思います。自己決定感が無いと、目標に向けた主体的な行動も起こりにくいです。

担任をしている時、クラス目標を上手く使えていませんでした。まさにそれと同じ状況です。共通目標に向かって主体的に教職員が足並みをそろえるにはどうすればいいのでしょうか?

担任の時は生徒がメンバーでしたが、今のメンバーは全員大人です。共通目標に向かって取り組むことは意味のあることと言う点では、全員理解できています。

さらに、先生方一人ひとりは、今年何を頑張ろうかと個人の目標を設定されています。大阪では先生方に、今年の目標を書いたシートを5月中に提出してもらっています。

以上を踏まえて、今年度は4つのことをしようと決めました。

1.”重点”目標を職員室前に掲示する。

2.”重点”目標を定期的に朝の打ち合わせで読み上げる。

3.”重点”目標に主体的に取り組めるようミニ研修をする。

4.授業見学後の交流で、”重点”目標を意識してコーチングをする。

1.”重点”目標を職員室前に掲示する。

これは10分でできます。でもこれだけだと一瞬で形骸化してしまいます。目新しいうちは目に入ってきますが、その光景が慣れてくると認識しなくなっていきます。人間の視覚って本当によくできています。

2.”重点”目標を定期的に朝の打ち合わせで読み上げる。

定期的に思い出してもらえるように、2週間に一回くらい「うちの今年度の目標は~です!」と言ってみようと思います。

3.”重点”目標に主体的に取り組めるようミニ研修をする。

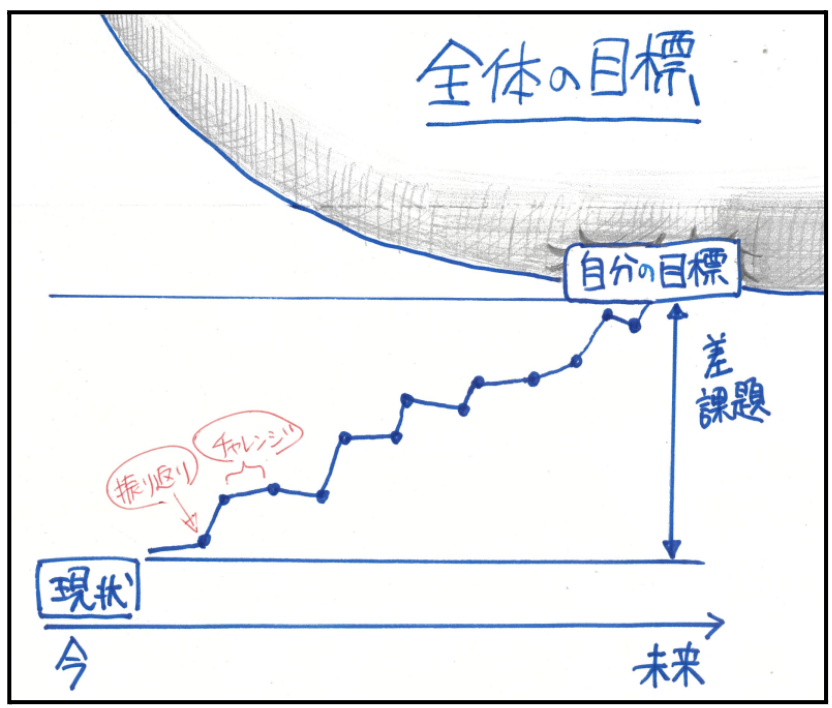

5月の職員会議の最後に時間をもらって、ミニ研修の1回目をやってみました。各々が自分の目標を持っているので、その目標と”重点”目標を紐づけて、こまめにPDCAに取り組むと言った内容です。下の図はその説明に使ったものです。

4.授業見学後の交流で、”重点”目標を意識してコーチングをする。

先生方の授業を参観させてもらって、その後にその先生と1on1をしています。基本的には先生方のチャレンジについて話を聞かせてもらうのですが、そこで“重点”目標も話題に出して、先生方に考える機会を持ってもらおうと思います。

以上の4点の取組を通して、「教職員全員で共通目標に向かって取り組んでいる!」とメンバー全員が思えるような職員室にしていきたいです。

コメント