もうすぐ夏休みも終わりですね。今年は充実した夏にすることができそうですか?

夏は自分の勉強を深めるチャンスですが、同時に協働する組織としての職員集団が成長する最大の機会でもあります。

みなさんの学校では、この夏、何回研修を行いましたか?

こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。そんな「教頭先生」の頭の中を公開します!

→学びを保証する研修は、学校のガラパゴス化を阻止できる

夏休みと言えば、個人的にはまずクラブの大会を思い起こします。

夏休みに入ってすぐに大阪府の選手権大会があって、8月には秋の総体に向けた地区大会が行われます。大事な試合が続くので、日頃の練習にも気合が入ります。

一方学校としては、夏休みは日頃なかなかできない教師の学びを深める絶好の機会になります。

個人的な学びはもちろん、学校で各分掌の業務に関する研修を、各部長が主催で毎年夏に行っている学校もあります。

特にここ最近は、校務支援システムの導入やGIGAの推進、生徒指導提要の改訂、AIドリルの導入など、新たに対応しなくてはいけないことが山積みです。

加えて大阪では、今後2年で入試制度も大きく変わろうとしています。教師の学びが止まることはありません。

大きなシステムの変化や発想の転換を求められる改訂など、一人で調べて学ぶのは大変です。時間がいくらあっても足りません。まして学校運営に関係する内容なのであれば、教職員全員との共有も大事です。

どの学校にも校務分掌があると思います。そこで業務が分担されています。色々な変化に対し、校内の担当者が中心となってみんなで勉強する機会を設けることができれば、組織としての成長に繋がります。これが校内研修をする理由です。

担当者が研修などで情報の共有や発想の転換を先生方に求めなかった場合、先生方は現状維持となります。

そうすると、新しいことが必要になった時に、現状維持を続けている先生方は担当者や管理職に聞きに来ることになります。

そしてそれに対して、担当者や管理職は説明を個々にしていかなければならないという状況に陥ります。

もし研修を一回でもやっておけば、個々に説明する時間をかなり短くすることができるかもしれません。

少なくとも、研修をした段階で興味がある先生方は意識し始め、自分でも学び始めるでしょう。

とは言え、新しく学ばなければいけない事全てに、担当者がいるわけではありません。GIGAスクール導入前には、どこの学校にもICTの担当者はいませんでした。

現在、そして今後も矢継ぎ早に起こる変化に対しても、担当者が必ずいるわけではありません。担当者がいなければ研修を主催する人もいなくなります。

ここは管理職の出番です。国や府、自治体の動向を把握し、校内で研修が必要なことがあれば、まずは管理職が主催して研修を行う必要があります。

そして、継続して学校として取り組むべき内容であるなら、担当者を明確にできるように校務分掌に位置付け、定期的に学びの場を確保していく必要があります。

この夏、私も研修を主催しました。メインの内容は「コーチング初歩」と「主体的に変化を生み出す方法」でした。どちらも今後必須になってくる力だと思ったからです。

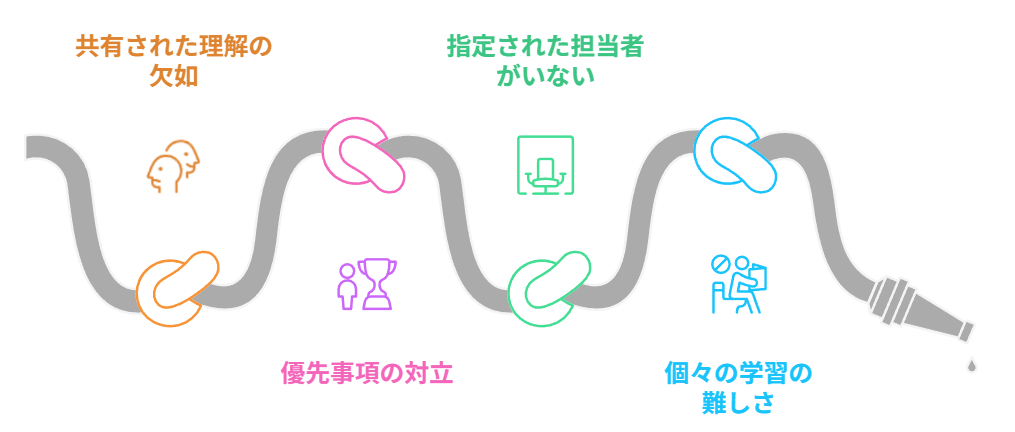

研修自体はいい感じで終えられたと思うのですが、大きな課題を昨年よりずっと抱えています。

それは「研修」の必要性を先生方と十分共有できていないということです。今回の研修の参加者は教職員の半分でした。

夏休みの始めや終わりごろは研修を行いやすいのです。でも同じようにクラブの公式戦も入りやすいです。

公式戦となれば、もちろんそちらが最優先となります。私も「夏休みと言えばクラブ!」タイプだったので、偉そうなことは言えません。

でも、特にこれからは、教師は主体的に学び続ける必要があります。

これまでの20年より、これからの10年間の方が間違いなく変化が激しいです。生成AIの登場で、変化はさらに加速されます。この変化に学校も対応していかないといけません。

変化に対応できずに学校がガラパゴス化してしまうと、先生たちは非常に苦しくなります。学校の中と外で「当たり前」が違うのですから話が合いません。

そして子どもたちは、学校の中と外のダブルスタンダードの生活を求められることになります。

変化に対応するには学びが必要です。その学びをサポートしてくれるのが研修です。

研修を確保することと同時に、研修に対する先生方の捉え方を変えていくには、どうすればいいのでしょうか。今、チャレンジの真っただ中です。

コメント