これまで「09 時間の作り方」や「14時間の作り方 その2」の記事で、どうやって時間を生み出すのかを考えてみました。

今回は、生み出された貴重な時間を何に使っていけばいいのかについて考えてみたいと思います。

どうも、こんにちは。BigWaveといいます。どこの職員室にもいる「教頭先生」。他の先生たちとは違う、奇妙な生態を持つ教師です。そんな「教頭先生」の頭の中を公開します!

- 第二領域に時間を注ぐ!

生徒たちが学校やクラスにも慣れてきて、授業も行事も生徒指導も本格化してきているのではと思いますが、みなさんお元気ですか?

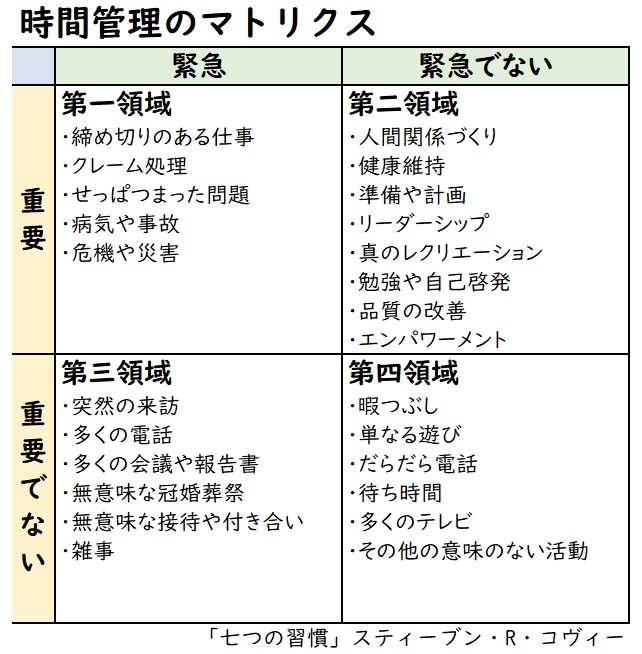

最近「七つの習慣」という本を読みました。全世界3000万部越えの大ベストセラーです。30年以上前の本なのですが、今でも「なるほど~。」と唸るような事が書かれていました。

その一つに、「時間管理のマトリックス」があります。

簡単にまとめると、

1.第二領域に問題の根っこがある。

2.第二領域に時間を注ぐことは、問題が発生する以前にそれを防ぐ活動を実施しているということになる。

3.なので、第二領域に時間を注ぐと第一領域を縮小させていくことができる。

4.でも第二領域がとても重要だと分かっていても、切羽詰まった感がないので、自ずと緊急性の高い第一領域から取り掛かってしまう。

5.そして、真に重要な第二領域にかける時間が減っていく。

6.その結果、第一領域が徐々に大きくなっていく。

これは最近よく聞かれる「発達支持的生徒指導」にも通じるところがあります。

この本はビジネス書なので、学校がというよりは世間一般に当てはまる原理原則として書かれています。

教頭をしていると、第三領域にある「電話」の強制力を痛感します。まさに魔物級。どんなことをしていても、いったん手を置いて強制的に対応させられます。

第四領域の存在感もかなりのものです。ホッと一息ついた時は第四領域に引きずり込まれます。帰宅中の電車の中で、ショート動画の沼にはまってしまうのは、まさにこれです。

とは言え、第一領域も第三領域も無くすことはできません。この2領域に対応しながらも、真に必要な第二領域に使える時間を確保していかないといけません。

そして第四領域の誘惑をかわしながら、着実に第二領域に時間を投資していく。そうすることで、先の第一領域が減っていくと書かれていました。

まさにその通り。この「時間のマトリクス」は本当によくできています。

「こう言った4つの領域があって本当に重要なことは第二領域なんだ。」と職員室の先生方全員が考えて行動するだけでも、一歩大きな前進になると思います。

「時間のマトリクス」は「7つの習慣」で書かれていることのほんの一部です。

紹介されている7つの習慣を理解し行動できるようにチャレンジしていけば、間違いなく2歩目、3歩目につながっていくと思います。

この本には、「主体性」「自己肯定感」「自己決定感」「相互依存」など教師がよく耳にするテーマが、包括的に書かれています。

読み終わったとき、「色々あるけど、結局全部つながっているんだ。」とすっきりした気持ちになれます。ぜひこの夏休みにでも、一読してみてはどうでしょうか。

コメント