みなさんは1カ月でどれくらい時間外勤務をしていますか?

45時間を下回っているのならまだいいのですが、80時間、100時間を超えている場合は、しっかりと働き方を再検討すべきだと思います。

とは言え、こんな話ができるのも自分の時間外労働時間が分かっているからこそです。

もし、それが分からないのだとしたら、スタートが分からないマラソンと同じです。

こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。そんな「教頭先生」の頭の中を公開します!

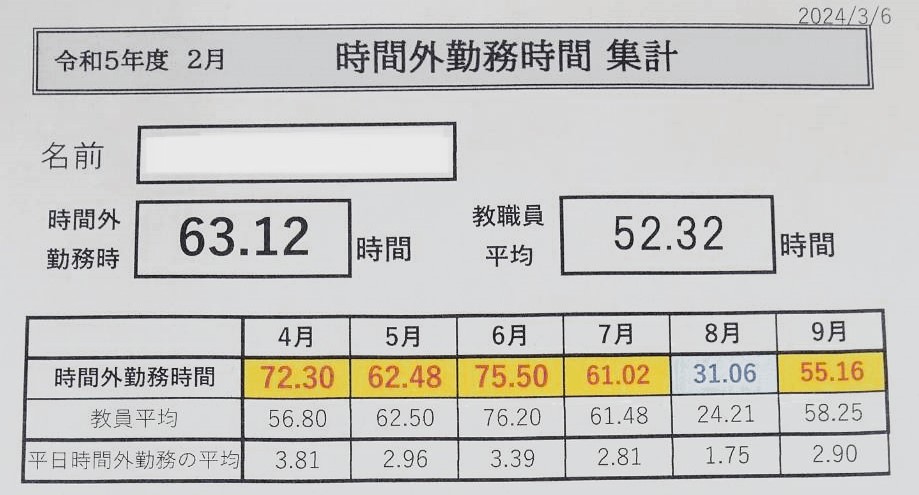

- 客観的なデータから働き方を変えていく!

月平均45時間を下回れるように、この2年チャレンジしてきました。

これがなかなかの無理ゲーでして、昨年度はなんとか60時間を下回りましたが、今のところ45時間ははるか遠い先のように感じています。

今はほとんどの市でICTを使った勤怠管理が行われています。みなさんも毎日出退勤の時刻を打刻されていると思います。

この出退勤のデータですが、みなさんはどうしていますか?もし管理職による職員の勤務把握と教育委員会への報告だけで終わっているのなら、それは「データの持ち腐れ」というやつです。

そこで、毎日毎日取り続けているデータを埋もれさせずに、個表にまとめて先生方に配ることにしました。

始めは時刻の羅列しかない無機質なものを配っていました。でも教頭仲間が見やすいように集約したものを配っていたので、そのデータをいただいて自分なりに手を加えたものを配るようにしました。

正直、先生方からどんな反応があるのか心配もありました。でも実際に配ってみると、興味深く見てくれる先生方が結構いて、職場内で時間外勤務時間の話題が出るようになりました。

それに加えて、教頭通信で「データの活用」や「PDCAの仕方」などを発信すれば、OJTにつながり、さらにメリットが増えます。

そもそも出退勤のデータは職場の共有財産です。みんなの情報を集約することで、今の職場を客観的に捉えることができます。また、個人のデータの推移を見ることで、取組みの成果も見て取ることができます。

ただ、ちょっと気を付けた方がいいこともあります。業務改善の指標としては、平日の時間外勤務時間がより適切だということです。

「目標は45時間!」とか「80時間は過労死ライン」等で使われるのは、月単位の時間外勤務時間です。

月単位で考える場合、土日祝も入ってきます。中学校の場合、部活動指導があるので、土日祝も時間外勤務が発生します。

部活動指導には試合引率や運営も含まれます。一般的には春先や夏休みに入ってすぐに、大きな大会があり、土日祝の時間外勤務時間が大幅に増えることになります。加えて水泳やスキーなどの種目もあるので、繁忙期がバラバラです。

個人として考える場合、担当する部活動が変わらないという前提で、経年比較できるようになりますが、担当する部活動が変わるとそれだけで、月に数時間の差が発生します。

そういった理由で、「時間外勤務時間の月平均」は基準や指標にするには扱いにくいです。

そこで業務改善の客観的把握にお勧めなのが、「平日の時間外勤務時間」です。

会議の時短や行事の精選などの取組みが直接反映するので、業務改善の進捗把握などにとても有用です。

「月の時間数」で一般的な基準との比較を行い、「平日の時間数」で働き方改善の進捗を把握する。この2つの活用を、職員室内で共有するのはどうでしょうか?

ちなみに、平日の時間外勤務時間で平均4時間を超える方は、だいたい月100時間を超えています。

勤務時間の管理・報告は教頭業務の一つです。でも管理・報告することが目的になってしまっては元も子もありません。

そのデータをどうやって活用できるのか考え、行動し、職場の労働環境改善につなげていくことが大切です。

そのためには、管理職だけが頑張っても限界があります。先生方と情報共有することで、「みんなで職場を良くしていこう。」というマインドセットに繋がります。

コメント