昨年度の夏から教頭発信の研修をしています。先生方的には「教頭の趣味」程度に捉えられている可能性もあるのですが、半分正解です。

「研修=時間の無駄」というバイアスから脱却するには、「時間の無駄じゃなかった!」と思えるような研修をするしかありません。

と言うことで、67 に引き続き、この夏も教頭発信の研修を行いました。

こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。BigWaveのアジトはそんな「教頭先生」の頭の中を公開する教頭ブログです。

→生徒にとっての授業=教師にとっての研修

最近「研修観の転換」という言葉をよく聞きます。簡単に言えば、生徒の授業と同じように教師の研修も変わる必要があるといった感じです。(くわしくはこちら)

令和7年度の夏の研修でも、一方通行の知識伝達型の研修から、現場の状況に即した実用的なスキルを身に付ける研修への転換を意識しました。

1.双方向の研修

2.現場に即した内容

3.心理的安全性の向上

4.持続的な活動につながる内容

A.体験版 協同学習的な学習班

B.やってみようコーチング

C.使ってみようロイロノート

以上が今回盛り込んだ内容です。時間は90分1本勝負です。夏休みにじっくり展開を練って実施しました。

1.双方向の研修

例えば「心理的安全性がなぜ大切なのか。」を伝えたい時、これを一方通行の講義形式で説明するとなると30分は欲しいです。「居心地のいい場所」との違いも力説したいところです。さらにその実践方法まで理解してもらうとなると、講義だけでは不可能です。

それを実際に体験してもらえれば圧倒的に理解が進みます。理論的に理解したいと思えば、各自で学べばいいです。その方が各自の好奇心に比例した探求に繋がります。

2.現場に即した内容

今回の研修の目的は「教職員が【積極的・主体的に学び、深く考え、行動する】を体現するための一つのキッカケとなる研修を行う。」でした。

学校を改善していくには変化が必要です。でも変化が苦手な人や変化の起こし方が分からない人もたくさんいます。そこで変化の起こし方の第一歩を、この研修で体験してもらおうと思いました。

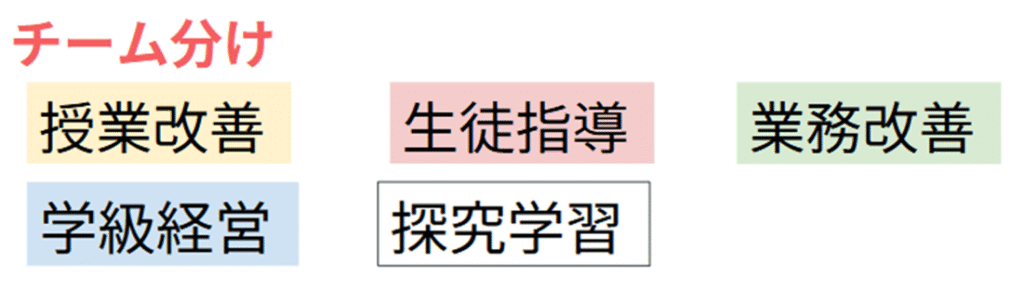

研修では下記のテーマを掲げて興味があるテーマでチームを作り、実際の課題発見から取り組んでもらいました。

3.心理的安全性の向上

チーム内で変化につながる探求をしてもらうのですが、そこでまず大事なのが人間関係です。心理的安全性が高い集団は、必要性を感じれば自ずと変化を起こせます。

研修の始めにアイスブレイクを入れました。最近はファシリテーターの情報収集も兼ねて「チェックイン」と言うそうです。少しでも一体感を高めるために、各チームにチームの名前も考えてもらいました。

4.持続的な活動につながる内容

研修では実際に感じている課題に取り組んでもらいました。90分あるとは言え、研修中に何かしらの結果につながるには時間が足りません。

研修で行ったのは、「同じ興味関心を持つメンバーとのチーム結成」と「課題の発見と共有」、「課題解決に向けた相談」までです。具体的な行動が起こるのは研修後になります。最後に次回そのチームメンバーで集まる日を決めてもらって、今回の研修は終了となりました。

この先、課題解決に向けて継続してチーム活動をしていくかどうかは、メンバーの意識次第になります。心理的安全性を十分高められていなかったり、本当に自分が変えたいと思っている内容でない場合は、チームが自然消滅するかもしれません。

A.体験版 協同学習的な学習班

ここからは後から研修直前に追加した内容です。教頭通信で協同学習的な学習班のメリットについて発信しています。また21で書いた時間外にしている勉強会でも学習班について学ぶ場を設けたりもしました。

ただこれまでは知識として伝えるだけでした。そこで今回、研修の場を借りて先生方に少人数での協同的な活動を体験してもらおうと思いました。

全員の活動が活性化しやすい4人のチームで、かつ自分たちの興味関心があるテーマで活動するので、中身が充実する環境になります。

B.やってみようコーチング

この夏の市教委主催の管理職研修にコーチング研修がありました。昨年度からの継続です。そんな場を提供してもらってありがたい限りです。

コーチングは管理職だけでなく、これからの教育活動には必須のスキルです。そこで今回の研修では、アイスブレイク+心理的安全性向上を兼ねて、先生方にもコーチングの手法を用いた相互的な自己開示をしてもらいました。

C.使ってみようロイロノート

夏休み中に配備されたロイロノートも使ってみました。「ロイロノートが使いやすい」とよく聞いていたのですが、実際に使用できる環境を提供していただきました。

とは言え全く使ったことが無いのにいきなり授業に投入するのはハードルが高いです。そこで研修で一度、生徒の立場でロイロノートを使ってもらうことにしました。

研修ではもともと、模造紙に書いた四象限のフレームに付箋を貼る形式で共有してもらおうと思っていました。でもロイロノートが使えるということで、ロイロノートが売りにしている思考ツールを使って考えを共有してもらいました。

以上の内容で、一方通行の知識伝達型の研修から、現場の状況に即した実用的なスキルを身に付ける研修への転換にチャレンジしてみました。

半分趣味でやっている教頭主催の「研修観の転換」への試行錯誤でしたが、参加していただいた先生方には感謝しています。

と、終わってみればかなりポジティブに取り組めたなと感じますが、実は研修実施を提案した7月頃は不安感でいっぱいでした。

そもそも研修に対してマイナスイマージがある人がいるのを知っていましたし、全員が集まらないのも分かっていました。

正直やるかやらないか、かなり迷いました。でも主体的に変化できる組織になるためには、今回の研修が必要だと自分に言い聞かせて、思い切って提案・実施しました。必要だと思ってもらえる研修にするために、めちゃくちゃ考えて準備しました。

実は事後アンケートを取るのをうっかり忘れていたので、先生方の捉えがどうだったのか分かりません。ただ研修後に業務改善チームが集まって何か相談していました。このまま具体的な課題解決につながっていけば、今回の研修は大成功です。

コメント