みんなで行う作業や繰り返し行う作業を、毎回やり方を考えて行っていると、時間はいくらあっても足りません。

人によってやり方が変わると結果も変わってきます。保護者に説明する際、対応した人によって内容が変わるのは、不信感しか起こりません。みんなで行う業務や繰り返し行う定型の業務は、マニュアルに沿って行うのが理想です。

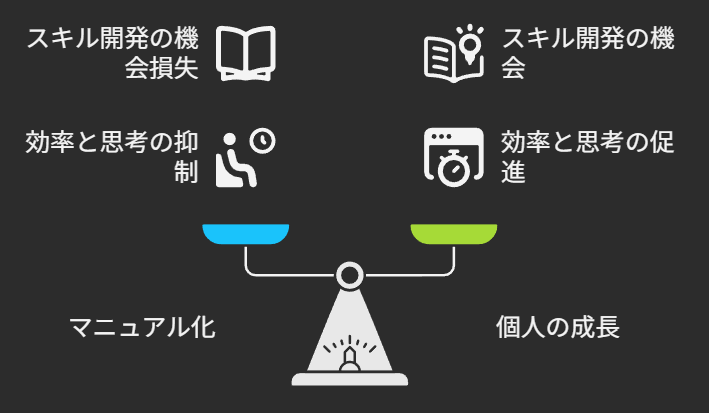

その一方で、マニュアル化することで生まれる弊害もあります。

こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。BigWaveのアジトはそんな「教頭先生」の頭の中を公開する教頭ブログです。

→能力向上の機会喪失、そして形骸化

成績の付け方やテストの日に欠席した時の対応方法など、マニュアルがあれば経験の浅い先生にも安心してもらえます。そんなマニュアルを活用する恩恵については、「72.業務改善で何を改善する」に書かせてもらいました。

どの職員室にも一定のマニュアルがあると思います。マニュアルがあれば即時に判断でき、その後の流れも決まってくるので、非常にスムーズに仕事が進みます。定型業務としてみんなで共有すれば、ミスも減らすことができます。

マニュアルには主に一貫性確保・効率向上・OJT・エラー減少等に恩恵があります。しかしその一方で、マニュアル化したことで起こるデメリットもあります。

1.能力向上の機会損失

例えば成績処理。表計算ソフトを使用している場合は、関数などの基本スキルを身に付けることができます。

しかし数値を入れれば評価が自動で出てくる校務支援システムを使っていると、成績処理を通して表計算ソフトの利便性を学んだり活用したりする能力は育ちません。

また校則についても同様のことが言えます。

かつて校則について、「あいまいだと子どもに話がしにくいからもっと細かく決めてほしい。」といった要望が指導する側の教師や保護者から上がりました。

その結果、校則はより細かく規定されてマニュアル化されていきました。新しく着任した教師はその校則が決められた理由を知ることもなく、指導の足並みをそろえることを求められました。

自分の言葉で説明できないので、「ルールだからダメ」という、ルールを守らせることを目的とした指導に切り替わっていきました。ブラック校則の誕生です。

マニュアル化することで、個々の能力向上の機会損失が起こるのです。

今はルールメイキングの取組で、教師はもちろん、生徒自身や保護者・地域も巻き込んで校則を見直す動きが活発です。とても良いことだと思います。

教師も、なぜ禁止されているのかを自分なりに考えて理解した上で、自分の言葉で子どもたちに伝えられる力を養う必要があります。

2.形骸化

マニュアルに沿って業務を行うととてもスムーズに遂行できます。自分の考えとマニュアルが相反すると、その処理に時間がかかるために、効率化を求めるなら思考停止するのがベストです。

そしてマニュアル×思考停止の先にあるのが形骸化です。

いったんマニュアル化して従順に従っていると、改めてその本質を確認する機会が無くなるため、簡単に形骸化してしまいます。「ルールだからダメ」が出てきます。

能力向上の機会損失を回避するには、2つの考え方があると思います。

1つはそもそもそんな能力は今後必要ないと割り切る方法です。校務支援システムが普及・浸透し、表計算ソフトの関数を使わなくても評価が出せるようになるのなら、もう関数を使う能力は必要が無いと考えることもできます。

もう1つは、必要な能力を獲得できる新たな機会を設ける方法です。発達指示的生徒指導を念頭に、違反した生徒だけでなく、日頃から全生徒に指導することが当たり前になっていきます。

そうなっていくと、教師には「なぜダメなのか」「なぜルール化されているのか」を生徒に伝える力が必須になります。

またルールメイキング等の過程で既定のものを再検討するのは、生徒と共に教師の考える力・伝える力の育成にも効果が大きいです。

形骸化への対処にも2つ考えてみました。

1つ目は継承に時間と努力を注ぐことです。本当に大切なもので形骸化させたくないものについては、その理由も含めて継承していく必要があります。3~4分の1の先生が毎年入れ替わる学校ならなおさらです。

継続したい伝統行事なら、「その行事は何のために行われているのか」「その行事を通して、生徒の何を伸ばしたいのか」「継続することの意味」などを教職員間で共有する時間が必要です。

2つ目です。形骸化して実施する意味が分からなくなったものは、いっそのこと止めてしまうのはどうでしょうか。継続することに意味を見出せないのに、無理やり続けようとするから、「ルールだからダメ」といった別の目的が生まれます。

そんなところに業務の改善の材料も眠っています。

コメント