前回、研修を行う意味や担当者の配置、新しい業務への対応について書きました。

今回は研修を行う上で、考えなければいけない課題とより効果的な研修について考えてみようと思います。

こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。そんな「教頭先生」の頭の中を公開する教頭ブログです!

→見識のある専門家×学びを支える専門家(教師)

教師になって四半世紀が経ちます。これまで数えきれないくらいの研修を受けてきました。その多くは集合型で講義形式の研修でした。

ところが、「仕事に必要な研修だから、集中して受けよう。」と思っていいても、やはり一方的に話を聴き続けていると眠気が襲ってきます。実際、寝ていた時もあったような無かったような。

特に知らない事や発想の転換を求められる内容では短期記憶をフル稼働します。理解に努めようとすればするほど、脳は疲れてきます。授業で一方的に話を聴かされ続ける生徒の気持ちが痛いほど分かります。

いくら大事な研修と言っても、眠気に襲われているなら、成果は疑わしいものです。自分で選んだセミナーなら自己責任でいいのですが、校内での研修内容は全員に理解してもらいたい。そこで最近、集合・講義形式の研修からの脱却が求められています。

集合するか集合しないか

集合するなら、なぜあえて集合するのか、その目的が必要です。例えば同じ職場のメンバーで目的を共有したり、次のステップを模索したりする場合は、集合して行う必要があります。

情報リテラシー等の画一的な知識の伝達が目的であれば、eラーニングという方法もあります。eラーニングなら受講者は何人でも構いません。会場の手配は必要ありません。そしていつでもどこでも何度でも受講できます。

2.講義形式(一方通行)か双方向か

集合して仲間同士で学ぶなら、一方通行の講義はもったいないです。ラーニングピラミッドでは、講義での学習定着率は5%となっています。これがグループ討論になると50%に跳ね上がります。体験できると75%、人に教える過程があると定着率は90%にもなるそうです。

以上2点を踏まえて、これからの学校で行う集合型の校内研修では、研修の構成を考える必要があります。

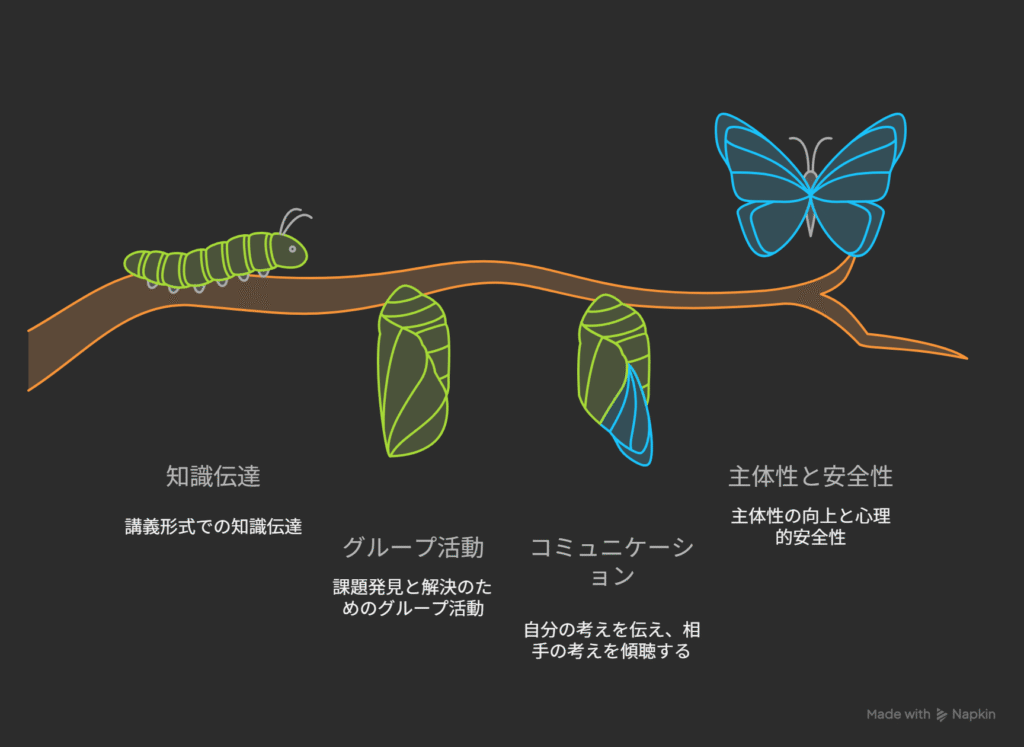

一定の知識を講義形式で行った後、グループで具体的な課題の発見や課題の解決を図る活動をすると主体性がグッと上がります。そしてその中で自分の考えを伝えたり、相手の考えを傾聴したりする活動があると、かなり効果が上がります。加えて、職場の心理的安全性の向上にもつながれば言うことなしです。

この流れは教職員の研修に限った話ではありません、授業活動での取組みを思い出してください。みなさんはどんな授業を目指していますか。

学校での授業は集合開催です。そこで一方通行の講義をひたすら行えば、生徒にほとんど伝わらないのは当然です。教師でさえ、一方通行で情報伝達されると寝てしまうことがあるのですから。

どんな授業が生徒の主体的・対話的で深い学びにつながるのか、大人の研修と考え方は全く同じです。

今年度、すでに行った研修はどんなスタイルの研修だったのでしょうか。先生たちの学びとこれからの実践を支える内容になっていたでしょうか。

見識のある専門家が、学びを支える専門家であるとは限りません。研修の準備段階で、研修全体のイメージを持ちながら、効果的に専門家に入ってもらうことができれば、研修を先生方の主体的な学びが実現できる場にしていくことができます。

コメント