みなさんは人材育成と聞いて、どんな風景を思い浮かべますか?

「経験豊富な先輩教員から、若手教員への指導」そんな風景が一般的かなと思います。でももし、そんな風景しか出てこないのなら、それは今の職員室の一部分しか見えていないのかもしれません。

こんにちは。BigWaveといいます。公立中学校の現役教頭です。奇妙な生態を持つ教師「教頭」。BigWaveのアジトはそんな「教頭先生」の頭の中を公開する教頭ブログです。

→相互型人材育成

学級運営や授業運営など、より良い方法を見つけるにはやはり時間がかかります。

ゼロからじっくり時間を掛けて身に付けていくのも一つの方法ですが、すでに経験している先輩先生から教えてもらえれば、トラー&エラーの回数を少なくできます。

担任はもちろん学年主任や教務主任、管理職に至るまで職場の若返りが進んでいます。経験者からの適切なOJT(業務をしながらのトレーニング)が、急激な職場の若返りに対応できるほぼ唯一の手段です。

実際、全国各地の職員室で、時間が無い中でも若手の先生の育成に力を注いでおられると思います。

ところが最近、特に令和に入ってから、若手育成だけでは職員室が成り立たなくなってきています。その最大の原因は学校現場へのICTの急速な普及です。

GIGAスクール構想や校務DX等、ほんの数年で学校がICT無しでは成り立たなくなりました。

これまでは学校での経験の蓄積がOJTの材料になっていました。経験に裏打ちされたスキルやノウハウから学ぶといった感じです。でもICT関連については、誰も経験がありません。これに関しては、先輩も後輩もありません。みんな同級生です。

そんな中で、誰がICT管理や利活用を推進していくのでしょうか?誰が経験のない人にOJTや研修をするのでしょうか?

ICT関連以外の多くの業務ではOJTをするのは40~50代の教員です。それらに加えさらにICT関連のOJTも任せるのは現実的ではありません。業務量という意味でもそうですが、ICTを得意とする割合が少ないので、時間的にも精神的にも大きな負担になります。

そんな状況の中で、やはり活躍してほしいのは若手の先生方です。

いくつか理由があります。まず40~50代の教員に比べ、20~30代の教員の方がICTへの心理的ハードルが低い点があげられます。社会人として働きだした瞬間から自分専用の業務用のPCがあれば、過去のバイアスに縛られることもなく、ICT在りきの発想を生み出すことができます。

二つ目は、重厚な経験がある教員がいる学級運営や授業運営と違って、みんな初心者のICT化・DXのジャンルでは、若い先生方も主体的に動きやすく、自己決定も行いやすい点です。その結果、成功体験や組織への貢献感も味わいやすいです。

三つ目です。これから教育現場のICT化・DXは、生成AIを筆頭にさらに加速していきます。10年後・20年後に学校を担う中心メンバーは今の20~30代の先生方です。現在の変化に対応しながら、さらに変化の激しいこれからの社会に向けて、スキルを磨いてほしいです。

以上の理由から、ICT化やDXを若手の先生に委ねることで、職員室に新しい風が吹き込んできます。

若手の先生方には、OJTで先輩から学ぶだけでなく、ICTの管理や活用においては中心的な役割を担い、知識やスキルを他の教員に広める「教える側」としての活躍も期待したいです。

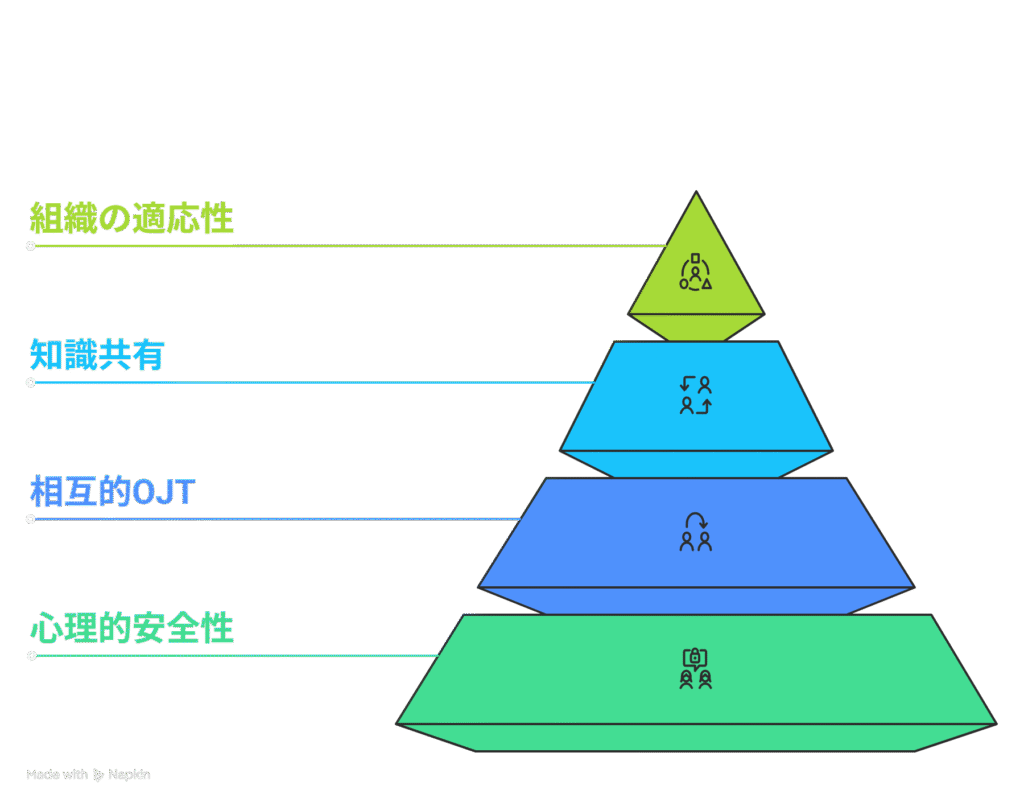

これからの人材育成は、従来の「先輩が後輩へ」という一方通行のOJTの枠組みから、「学んだ人から学びたい人へ」という双方向の形へと転換させることが重要です。これにより、一人ひとりが他者の学びに責任を持つという意識が生まれ、多様な変化にも対応できる組織が育まれます。

このような相互の学び合いは、年齢や経験に関わらず、誰もが気軽に発言・質問できる心理的安全性の高い職場環境があってこそ実現します。

年功序列が基本の学校組織では、年長者が多くのことを知っています。でも一方通行のOJTだけでは心理的安全性は向上しません。加えて、一方通行のOJTだけではVUCAの時代を進むこともできません。

たとえ教職現場で長年働いてきたとしても、全てを知っているわけではないと認識し、「自分が知らないことは若手から教わる」という姿勢を持つことが、これからの時代に不可欠なマインドセットになります。